Don Lorenzo Milani, nato nel 1923 e morto nel 1967, fu un priore toscano noto per aver fondato la scuola di Barbiana.

Don Milani fu inviato quale priore di Barbiana, un piccolo borgo sperduto nella diocesi di Firenze, a causa di dissapori con la Curia fiorentina. Fu trasferito da una grande diocesi, quella di Calenzano, a quella di Barbiana con circa 120 parrocchiani, il motivo dei dissapori sembra nascere soprattutto dal fatto che lui, in maniera autonoma, combatteva le ingiustizie sociali. Il giovane cappellano aprì a San Donato una scuola in cui si insegnava, sia a cattolici che non, la costituzione e il contratto di lavoro, mettendo in luce le condizioni dei lavoratori nelle fabbriche, nel 1958 pubblicò “Le Esperienze Pastorali”. Un’opera critica nei confronti della Chiesa tradizionale e delle istituzioni ecclesiastiche che non fu per niente gradita e fatta ritirare dal commercio su pressione del Sant’Uffizio, poi nel 1965 con la “Lettera ai militari” difendeva l’obiezione di coscienza. Queste sono solo alcune delle azioni che, insieme ai suoi metodi educativi e alla sua visione sociale progressista, non furono gradite dalla Chiesa.

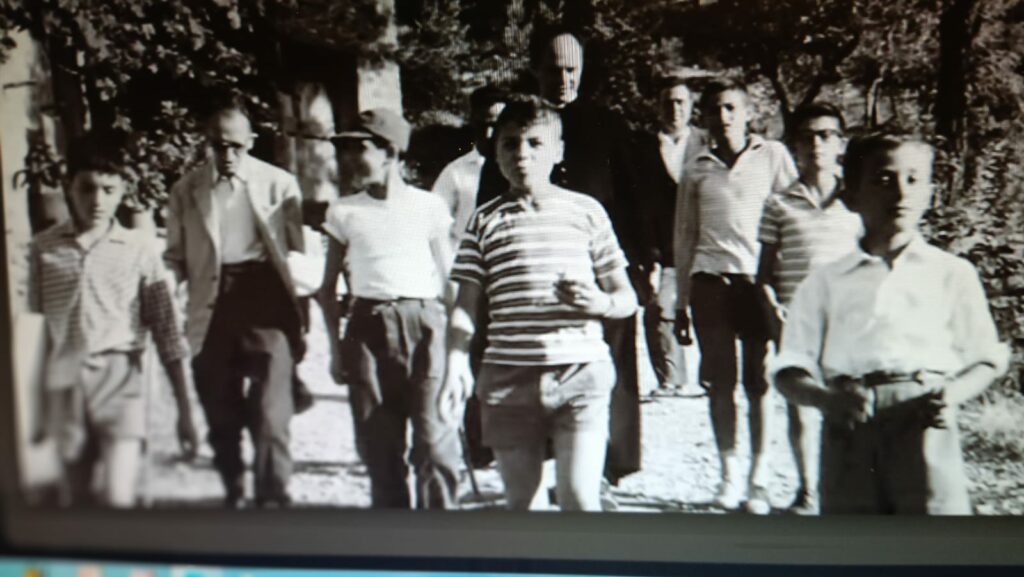

Arrivato a Barbiana nel 1954 iniziò un’esperienza educativa per tutte le ragazze e i ragazzi della comunità che, anche per ragioni geografiche e economiche, erano svantaggiati rispetto ai coetanei di città.

Durante la sua attività a Barbiana suscitò fortissime critiche, molti attacchi sia dal mondo laico che da quello cristiano, per le tecniche educative innovative che utilizzava. Il priore risponde con il noto scritto “Lettera a una professoressa”, un libro scritto dagli allievi della scuola insieme a Don Milani, spiegando i principi di Barbiana e attaccando e criticando la scuola tradizionale definita “un ospedale che cura i sani e respinge i malati”, un modo per dire che la scuola non aveva a cuore chi aveva delle difficoltà, chi non ce la faceva.

“I care” era il motto della scuola, “mi importa”, perché la scuola è universale, tenendo presenti le caratteristiche e le esigenze di chiunque.

Don Milani fu un considerato un “assolutista” per la scuola e un “esiliato” per la Chiesa. Bisognerà aspettare il 2017, 50 anni dopo la sua morte per scoprire tutta la portata storica dell’esperienza di Barbiana e degli insegnamenti di Don Milani: Papa Francesco va a Barbiana e prega sulla sua tomba riconoscendo l’errore della curia Fiorentina, mentre in convegno al Ministero Don Milani viene indicato come un grande educatore.

Ma come funzionava questa scuola così rivoluzionaria per l’epoca? L’abbiamo chiesto direttamente a chi c’era, a un allievo di Don Milani che ha frequentato proprio la scuola di Barbiana. Si chiama Paolo Landi e ormai da anni è impegnato nel raccontare la sua esperienza, i valori che ha imparato e il funzionamento di un modello educativo davvero per chiunque.

Paolo Landi, in che modo la scuola di Barbiana era diversa dalle scuole tradizionali dell’epoca?

La scuola di Barbiana era radicalmente diversa dalle scuole tradizionali. Non c’erano né voti né pagelle, le ragazze e i ragazzi imparavano in un ambiente privo di formalità, con tre tavoli disposti a ferro di cavallo. Lo studio era continuo, dalle 8:30 del mattino fino a sera, ogni giorno dell’anno, senza vacanze. La scuola si concentrava non solo sulle materie scolastiche, ma anche su insegnamenti pratici e la scoperta del mondo attraverso lingue straniere, l’astronomia e la politica.

Quali erano gli insegnamenti più importanti di Don Milani e come li trasmetteva ai suoi studenti?

Don Milani insegnava l’importanza della cultura critica. Uno dei suoi strumenti principali era la lettura del quotidiano, che analizzava con i suoi studenti, insegnando loro a distinguere tra fatti e opinioni, e a riconoscere manipolazioni e distorsioni delle notizie. Inoltre, trasmetteva valori di giustizia sociale, uguaglianza e responsabilità politica, istruendo i suoi alunni a non accettare passivamente le disuguaglianze.

Come vedeva Don Milani il ruolo della scuola nella lotta contro le disuguaglianze sociali?

Per Don Milani, la scuola doveva essere uno strumento per rimuovere le disuguaglianze sociali. Credeva fermamente che la scuola dovesse colmare il divario tra i ragazzi provenienti da famiglie povere e quelli delle famiglie più agiate. Sosteneva una scuola inclusiva, che non respingesse i più deboli ma li aiutasse a crescere, evitando bocciature e abbandoni scolastici.

Che tipo di esperienze pratiche offriva la scuola di Barbiana ai suoi studenti?

Gli studenti di Barbiana partecipavano a esperienze molto pratiche, come l’apprendimento delle lingue straniere attraverso conversazioni in madrelingua, l’osservazione astronomica con strumenti costruiti da loro stessi, e soggiorni all’estero simili agli Erasmus moderni, dove lavoravano di giorno e studiavano di sera. L’insegnamento era strettamente collegato alla vita reale e all’esperienza diretta.

Quale eredità ha lasciato Don Milani ai suoi studenti e alla società di oggi?

Don Milani ha lasciato un’eredità di grande valore, sia sul piano culturale che politico. Ha insegnato ai suoi studenti a pensare con la propria testa, a non accettare passivamente le ingiustizie e a lottare per una società più equa. Molti dei suoi ex alunni hanno applicato i suoi insegnamenti nella loro vita professionale, lavorando nel sociale, nel sindacato e in progetti di cooperazione internazionale. L’attualità dei suoi insegnamenti è ancora evidente oggi, soprattutto nel contesto delle disuguaglianze sociali e dell’importanza di un’istruzione inclusiva.

Parliamo invece di Lei. Si ricorda una frase di don Milani, un aneddoto, un insegnamento personale che si è sempre ricordato nella vita?

A un certo punto dovetti lasciare la scuola per andare a Milano, mi avevano assunto al sindacato. Don Milani mi disse: “Milano è una grande città, lì si fa la storia e lavorare al sindacato rappresenta una grande occasione e una grande responsabilità. Il primo consiglio è di tenere la bocca chiusa per un anno, ascolta, fai domande, ma se ti viene da parlare morditi la lingua. Dopo un anno se sei in una riunione e non condividi ciò che viene detto devi avere il coraggio di dire la tua opinione, prendere posizione, spiegare il perché non sei d’accordo”. Poi aggiunse: “Un dirigente sarà riconosciuto tale se ha la capacità di affrontare un problema impopolare, ma giusto. Non cavalcare la demagogia: questa crea facili consensi, ma non risolve i problemi, li rimanda solo, rendendoli più difficili da risolvere in futuro.